この記事にたどり着いたということは、

- 自分は才能がない

- 自分は意志が弱い

- 自分は継続できない

と過去の僕と同じような悩みを持っているのかもしれません。

この記事では、最高の伴侶を目指すために押さえておきたい

『『習慣をデザインする力』とは|意志の弱い三日坊主を克服する方法』

についてお話させていただきます。

習慣をデザインする力を身につけることができれば、挫折する自分に終止符が打て、理想の自分へと近づいていくことができます。

自分の成長は、理想の家庭にも繋がる大切な一歩です。

だけど、もし習慣をデザインする力を身につけなければ今のまま。つまり理想の家庭像も目指せやしません。

すると、今の悩みは一生ついてきてしまいます。なぜならステージが上がらないからです。

人生の4つのステージという記事でお伝えした通り、ステージが上がれば、今悩んでいることは悩みではなくなります。

そのためにも、習慣をデザインする力は身につけておきたいところ。

そこでこの記事では、次の3つのことをお伝えします。

- 習慣が続かない原因

- 習慣をデザインする4つのルール

- 習慣をデザインする4つの合言葉

第1章を読むと「なぜ続けようと思っても習慣が続かないのか」その原因がわかります。

習慣が続かない原因とは

昔の僕は習慣づくりに失敗する原因を「自分の意志」の問題だと思っていました。

でも、とある書籍を読んだとき、実は習慣が続かないのは「自分の意志」とは関係ないところにあるということを知りました。

では一体何が関係しているのか?

それが『自分にとっての当たり前の基準』です。

当たり前の基準とは、自分が生まれて今までの間に積み重ねてきた習慣によって作られたものです。

そのため新しい習慣をつくろうとしても、長年積み重ねてきた「当たり前」が障害となり、邪魔をしてくるのです。

だから習慣を変えよう、新しい習慣を取り入れようと思ったら、 これまでの『当たり前の基準を書き換えていく』ことが必要になってきます。

だけどそこで問題なのが、じゃあ一体どうやって『当たり前の基準を書き換える』のか?、ということ。

それをお伝えする前に、まず先に共有したいことがあります。

それはあなたを邪魔する当たり前のこと。別名「現状維持プログラム」についてです。

習慣づくりを邪魔する仕組み『現状維持プログラム』とは何か?

現状維持プログラムとは、『ホメオスタシス(恒常性)』のことで、要は「なるべく今の状態を維持しようとする働き」です。

この働きは僕たちの命を守るための仕組みの一つで、体温や血圧の調節であったり、怪我の修復とか、そういう役割を担っています。

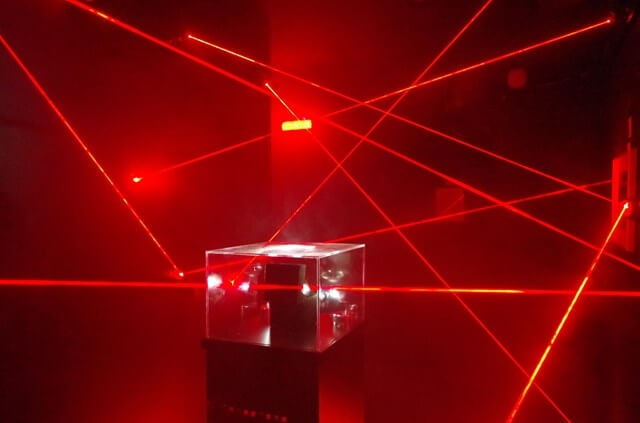

現状維持プログラムはイメージで言うと、ミッションインポッシブルなどのスパイ映画で見かける「監視センサー」みたいなもの。

24時間365日働き続けるセンサーが僕らにも同じようにあるんですね。いわゆる、天然ALSOKです。

習慣づくりを邪魔する現状維持プログラムの厄介なところ

ただ、現状維持プログラムには厄介な点があるんです。

それは新しいことに挑戦しようとする時に

これまでの自分と違うことやってます。命の危険が迫ってくるので、ただちにその行動をやめてください!

と抑制してくること。

もともとは命を守るための機能として存在する現状維持プログラムですが…

実際に命に危険があるかどうかは別として、今の自分から変化しようとすると発動するようになっています。

ちょっと抑制してくるくらいならまだいいんですけど、厄介なのは新しい習慣をやめない時は、ありとあらゆる手段を使って、止めようとしてくるところ。

たとえば、

- 「自分なんてどうせできないんだ」と自己嫌悪にしたり

- 「お前にできるわけない」と誰かに言われたり

- 「本当にできるのか?」と心を折るためのお試し現象が起こったり

こういった何かしらの現象を起こして、止めようとしてきます。

だからとりあえず勢いで始めても習慣が続かないのは、現状維持プログラムの監視の目に見つかってしまっているからなんですね。

ということは、この現状維持プログラムの監視の目をすり抜けない限り、習慣をつくることはできない、ということです。

ではどうやったら、監視の目をすり抜けられるのか?

そのために必要なことが『潜在意識を味方につける』ことです。

習慣づくりは潜在意識を味方にすること

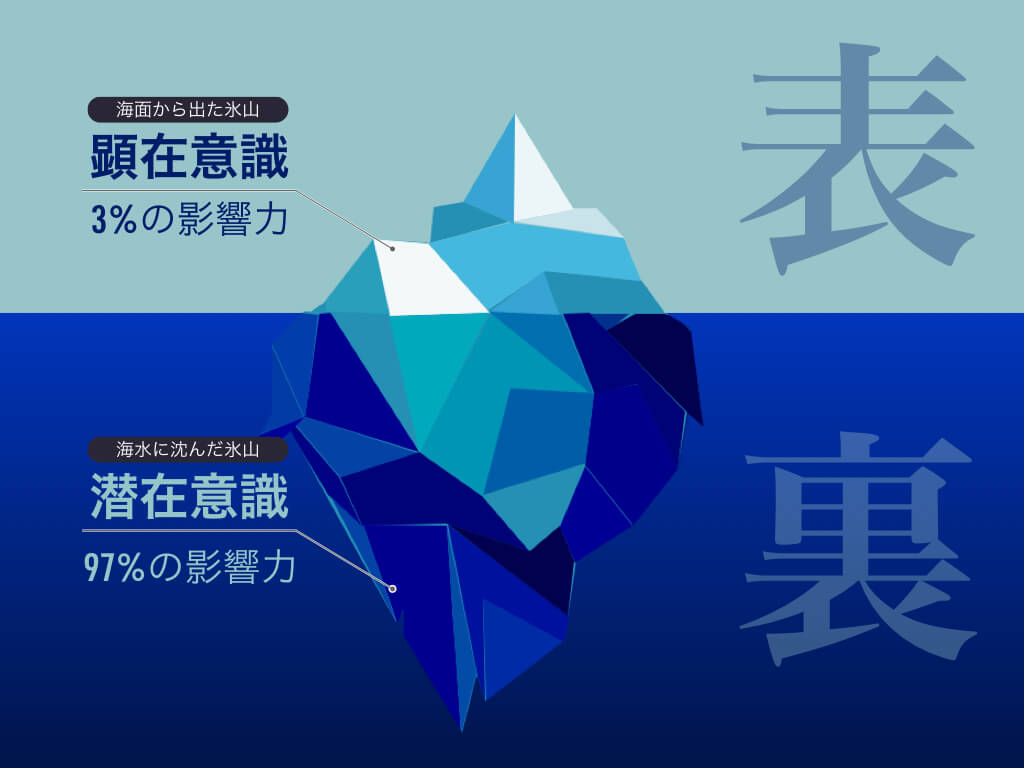

普段頭で思っていることや考えているオモテの意識のことを「顕在意識」、逆に普段は自覚できないウラの意識のことを「潜在意識」と言います。

この2つの意識は、以下のように氷山で例えられることが多いです。

現状維持プログラムは「潜在意識」が持っている機能の一つです。

いわば僕らの意識のウラに潜む「もう一人の自分」です。

人生の「97%」は潜在意識が決めている

潜在意識はとても影響力が強い存在で、どのくらいの影響力を秘めているかというと、「97%」。

つまり人の行動の97%は潜在意識によって決められている、と言われています。

たとえば、

- 日々の小さな選択

- 何気ない表情

- 気分の上がり下がり

- 行動やしぐさ

- 好き嫌い

- 得手不得手

こういったものも、すべて気づかないところで潜在意識が決めているのです。

心の声は潜在意識の声

たとえば、朝早く起きる習慣を作ろうと思っても3日坊主で終わってしまうのは、潜在意識がこう囁いてるからです。

たとえば、「絶対に今年こと痩せるんだ」と決めてダイエットしても3日坊主で終わってしまうのは、潜在意識がこう囁いてるからです。

こういった感じで「心のおしゃべり」を通して邪魔をしてきます。

つまり、心の声はすべて潜在意識の声なのです。

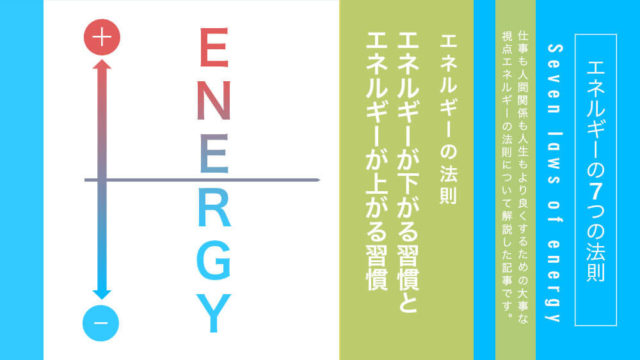

潜在意識をアップデートする

ところで、こんな名言があります。

思考に気をつけなさい、それはいつか言葉になるから。

言葉に気をつけなさい、それはいつか行動になるから。

行動に気をつけなさい、それはいつか習慣になるから。

習慣に気をつけなさい、それはいつか性格になるから。

性格に気をつけなさい、それはいつか運命になるから。

この言葉にあるように『習慣=自分にとっての当たり前の基準=潜在意識(=現状維持プログラム)』は、

これまで何度も繰り返し

- 考えたこと(思考)

- 話したこと(言葉)

- 行動したこと(行動)

から作られています。

つまり、思考・言葉・行動から作られた習慣によって「もう一人の人格(自分)」が作られているということです。

新しい習慣を作るには、約束のネバーランドで鬼の王と再び約束を結び直したように、もう一人の自分との信頼関係を結び直す必要があります。

そのためには、思考・言葉・行動へのアプローチが必要になってきます。

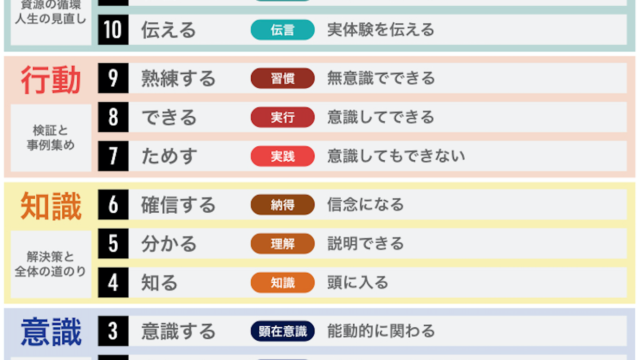

どういったアプローチをしていくの良いかは、「エネルギーの上がる習慣・下がる習慣」で解説しています。

ぜひ参考にされてみてください。

思考・言葉・行動へアプローチしていくと、習慣が変わって潜在意識がアップデートされます。

すると「新しい当たり前の価値観」が作られます。

つまり、潜在意識を味方にすることができる、というわけです。

とはいっても、僕も含め殆どの人は潜在意識を味方にする前に、習慣づくりがストップしてしまいます。

実はその原因は潜在意識を味方にするために押さえるべき4つのルールを守っていないからです。

次の章では、そのルールについてお伝えします。

習慣をデザインするコツは4つのルールを押さえること

習慣をデザインするためには、次の4つのルールを押さえておく必要があります。

- 痛みを減らす工夫をして、現実の臨場感 < 理想の臨場感をつくる

- 習慣になるまでは、必ず最小単位の習慣を設定する

- 1つの習慣をつくる時期に、複数の習慣をつくらない

- 習慣になった後の未来は、必ず大きな変化が起こると設定する

それでは一つずつ解説します。

【習慣化ルール1】痛みを減らす工夫をして、現実の臨場感 < 理想の臨場感をつくる

習慣化のルール1つ目は「現実の臨場感 < 理想の臨場感をつくる」ことです。

なぜこれが大事かというと、人には次のような仕組みがあるからです。

- 現実 > 理想 = 前に進めなくなる・やめる

- 現実 < 理想 = 課題を乗り越えられる・続ける

脳のエキスパートである西田文郎先生の著書「錯覚の法則」では、脳は現実とイメージ(理想や想像)を区別できないと言っています。

要は「臨場感がある方を現実だと脳は錯覚する」ということで、理想にいくためのパワーと現実の痛みのバトルになります。

つまり、習慣をつくるには、

- 理想の臨場感を高める

- 現実の痛みを減らす工夫(実行するハードルを下げる)

この2つのバランスが大切で、いかに「現実の臨場感 < 理想の臨場感」をつくるかがポイントになってきます。

理想の臨場感を高める

理想の臨場感というのは、「憧れ・情熱・原点・志」といったものです。「なぜそれをやるのか?」という目的のことですね。

この目的を設定した方が良い理由は、習慣づくりに必要不可欠な要素の一つ、モチベーションが関係しているからです。

人には苦痛を嫌い、快楽を求めるという性質がある以上、どんなに凄い人でも、モチベーションが低い苦痛なことは続きません。

だから続けていくためには、高いモチベーション(快楽を求める)が必要です。

たとえば次のような目的だと、どちらがモチベーション高くやっていけるでしょうか?

| パターン1 | パターン2 |

|---|---|

| 目的 | |

|

1年間で1,000冊本を読む |

1年後にヘッドハンティングされるような男になる |

| 今日やること | |

|

本を開いて、1ページめくる |

本を開いて、1ページめくる |

僕の経験上、オススメするのが後者です。こちらの方が高いモチベーションを継続しやすいです。

というのも、低い目的を設定するとモチベーションも同じように低くなり、「今日はこのくらいでいいや」と手抜きや妥協し始めるからです。

すると、それが積み重なって、癖になります。悪い習慣が身についてしまうのです。

そうならないためにも、ちょっとスケールの大きい目的を設定することが大事になってきます。

高い目的を設定するための大事なポイント

高い目的を設定する上で大事なポイントは

叶う、叶わない、笑われる、恥ずかしいとか、そういうことは一旦置いとく

ということ。

自分が思わず、ムフフフっとニヤニヤしてしまうような理想の未来像を掲げることが大事になってきます。

なんでも良いのでついついムフフフとなる目的を作ると、脳の快楽スイッチを押せやすくなり、習慣をつくりやすくなります。

現実の痛みを減らす工夫(エンタメ化する)

目的を作って理想への臨場感を高めたら、次は現実の痛みを減らす工夫が必要です。

いくら高いところに登ろうとしても、落下したときの痛みを和らげる工夫をしていないと、ダイレクトに痛みを受けてしまいます。

痛みを減らす工夫が上手なのがエンタメ業界です。たとえばゲームですね。

マリオなど最初のステージは簡単ですが、どんどん難易度が高くなるけど、なぜか諦めずに続けてしまいますよね。

苦痛よりも快楽にフォーカスさせる

実はそこに習慣づくりに活かせるヒントがあって、それが何かと言うと、「苦痛よりも快楽にフォーカスさせる」ことです。

たとえば、ラジオ体操もその一つ。

朝早く起きてラジオ体操に行くのって苦痛じゃないですか?なんで体操しなきゃいけないの?って幼い頃の僕は思っていました。

でも、ラジオ体操に行くことを苦痛から快楽にうまく変えているシステムがあります。

それがスタンプカードです。スタンプカードがあることで、コンプリートしたいという気持ちにさせ、目的がラジオ体操することから、スタンプを集めることへすり替わってしまうのです。

すると苦痛のスイッチから快楽のスイッチに切り替わるので、ついつい集めたくて行ってしまう、という状態になります。

人の脳は一方思考という特性があるため、苦痛か快楽のどちらかにしかフォーカスできません。

痛みにフォーカス(理想に届かない現実の自分)すると、失敗やネガティブや失う方向ばかり目がいきますが、逆に快楽(理想への臨場感を増やす)にフォーカスすると、得られる方向に目がいくのです。

だからこそ、ほんの少しでもいいから楽しくできないか(エンタメ化できないか)を考えることはとても大切です。

【習慣化ルール2】習慣になるまでは、必ず最小単位の習慣を設定する

習慣化のルール2つ目は「習慣になるまでは、必ず最小単位の習慣を設定する」ことです。

なぜなら、難易度やハードルの高いことは続かないからです。

たとえば、これまでまったく勉強する習慣がなかった人が、毎日10時間勉強する習慣をつくろうとしても、ハードルが高すぎて続きません。

でも1日1分勉強するという習慣なら続きそうですよね。毎日1分の勉強を積み重ねると慣れて苦痛を感じないし、物足りなくてついつい継続しちゃいます。

そうやって、1日5分→10分→30分→1時間と徐々にハードルを上げていくことが習慣をデザインする上で大切になってきます。

習慣化では「最初」に一番エネルギーを消費する

習慣をデザインするのは、とてもエネルギーを使います

中でも一番エネルギーを使うのが最初の「重い腰をあげる瞬間」です。

たとえば「朝4時に起きる」という習慣をつくろうと思ったら、目覚ましが鳴って目が覚めて、起き上がるまでの初動です。

この初動になぜエネルギーを使うのかというと、余計なことをあれこれと考えてしまうからです。

たとえば「まだ眠いなぁ。起きようかな。どうしようかな。」といった頭の中でのやりとりですね。

パソコンやエアコンも起動する瞬間が一番電力がかかるのと同じく、人も重い腰を上げる瞬間が最もエネルギーを使います。

そう名づけたよ。(メレブ風)

重い腰を上げる瞬間に消費するエネルギーを減らすには、習慣化が必要です。

そして習慣化していくためには、先程の最小単位の習慣を設定することに加えて、もう一つ必要なことがあります。

毎日確実に絶対にできることをやり、セルフイメージを強くする

それは『毎日確実に絶対にできることをやっていくこと』です。

習慣づくりの初期の頃では「量」や「質」を意識する必要は一切ありません。

たとえば、「早朝ランニングする」という習慣を作りたかったら、「家から一歩でる」という行動でも最初はOK。

次の日は5m出る、その次の日は10mといった感じで、毎日確実にできることを1%ずつ高めていくこと。

そうやっていくことで、小さな成功体験を積めるし、「約束を守る」というセルフイメージが強くなります。

すると自信が湧いてきて、どんどん挑戦したくなるし、習慣になって重い腰を上げる瞬間に使うエネルギーが減って、やる前よりもサクッとできるようになります。

そうなったら、もうこっちのもの!いわゆる漫画「遊戯王」での

状態なのです(笑)

この状態になってから、習慣にしたいことを徐々に増やしていけば、どんどんできる循環が起きてきます。

【習慣化ルール3】1つの習慣をつくる時期に、複数の習慣をつくらない

習慣化のルール3つ目は「1つの習慣をつくる時期に、複数の習慣をつくらない」ことです。

1つの習慣をつくるだけでも、かなりエネルギーを使うため、3つも4つも欲張ってやると続きません。

猛烈にやろうとするほど、現状維持プログラムの監視センサーにすぐ見つかってしまいます。

さらにはエネルギー使いすぎた反動で、次の日は何もできないなんてことになったり。

そうなると、再度習慣づくりを軌道に乗せるまで回復期間が必要になって、ロスタイムが生まれてしまいます。

そうならないためにも、まず1つずつ習慣にしていくことが大切です。

【習慣化ルール4】習慣になった後の未来は、必ず大きな変化が起こると設定する

習慣化のルール4つ目は「習慣になった後の未来は、必ず大きな変化が起こると設定する」ことです。

そのために採用したい考え方があります。「バタフライエフェクト効果」というものです。

【What’s バタフライエフェクト効果】バタフライエフェクト効果とは、一匹の蝶の羽ばたきが、めぐり巡って、地球の裏側でハリケーンを引き起こすように、ほんの小さなことが、あらゆる不確定要素と重なり、次第にとんでもない大きな出来事の引き金に繋がっていくこと。

日本風に言えば、風が吹けば桶屋が儲かるみたいなものです。

ワンピースの頂上決戦でシャンクスがいった名言は、まさにバタフライエフェクト効果と言えます。

良くか悪くか

たった今世界の運命を大きく変えた

鳥肌もんの、あの名シーンですね。

たとえ小さな一歩だとしても、それはやがて大きな変化へと繋がると確信するほど未来に対する臨場感が高まり、未来を実現しやすくなると言われています。

習慣をデザインする力をつくる4つの合言葉

最後に習慣をデザインする上で、常に意識したい合言葉をご紹介します。

先ほどご紹介した習慣をデザインするためのルールを踏まえて、今からご紹介する合言葉さえ覚えておけば、習慣をデザインする力は身についていくはずです。

さながら、スラムダンク桜木花道の名言

と同じくらいシンプルです。

ではその合言葉とは何かと言うと、次の4つです。

- 自分サイズで

- すぐに

- ひとつだけ

- 小さく

この合言葉を覚えたら、あとは続けるだけです。3週間経つころには、取り組み始めた頃よりも、習慣に使うエネルギーが圧倒的に低くなり、歯磨きと同じく「やらないと気持ち悪い」状態になります。

なので、是非活用してほしいと思います。

それでは、それぞれのキーワードの意味について見ていきましょう。

【習慣づくりの合言葉1】自分サイズで

1つ目の合言葉は「自分サイズで」始めることです。

(自分の中で)必ず勝てるところを見つけて勝てるところからコツコツ経験を積んでいくことでもあります。

なぜ「自分サイズで」始めることが大事かというと、現状維持プログラムの監視の目をすり抜けるためです。

でもほとんどの人は習慣をつくるとき、とりあえず最初から猛烈にやろうとしがちです。

自分に無理のない範囲を超えて猛烈にやると、速攻で現状維持プログラムのセンサーに引っかかり、抑制するような現象が起きます。さらにはエネルギーも速攻で切れます。

たとえば、今までランニングする習慣がなかったのに、

なんて習慣を作ろうとしても無理ゲー。絶対続きません。

そうじゃなくて、

とか、自分に無理のない範囲から始めることが大切です。

だけどそのままの目標だと成長しないので、1%ずつコツコツ高めていくようにする必要があります。

たとえば次の日は「10m走る」、その次の日は「50m走る」とか、そうやって少しずつ自分サイズ(無理のない範囲)を増やしながら始めていくことで習慣づくりに弾みがつきやすくなります。

【習慣づくりの合言葉2】すぐに

2つ目の合言葉は「すぐに」始めることです。

なぜ「すぐに」始めることが大事かというと、人には「忘却曲線」というものがあるからです。

忘却曲線は一度記憶した内容を再び完全に記憶し直すまでに必要な時間を表す曲線で、知識と感情に影響を与えています。

人は放っておくと嬉しいことも悲しいことも忘れていく生き物。

だから、体験・経験した後の臨場感もモチベーションも記憶力もあるうちに、すぐやった方がいいということです。

たとえば、好きなアーティストのライブに行った後や、映画を見終わった後とか、空気感とかどんな内容だったかとかも鮮明に覚えていると思います。

でもこれが1日経つとちょっと忘れて、1週間経つともっと忘れて、1年後とかだと思い出すのに、ライブ映像フルで見ないといけないみたいな感じですね。

期間を空けるほど、体験・経験したことを思い出すために、エネルギーを相当使うことになります。

【習慣づくりの合言葉3】ひとつだけ

3つ目の合言葉は「ひとつだけ」始めることです。

なぜ「すぐに」始めることが大事かというと、人の脳は選択肢が多すぎると、何から手をつけていいかわからなくなり、ブレーキをかける性質があるからです。

人間の脳は楽をするためにできているため、考えるのに余計なエネルギーを使いたくありません。

だから、使うエネルギーが多いことは放棄しようとします。つまり、何もやらない状態になってしまうのです。

たとえば

と言われても

ってなります。でも

って言われたら

となります。

やることをひとつだけにすることで、行動に移しやすくなるんですね。

【習慣づくりの合言葉4】小さく

4つ目の合言葉は「小さく」始めることです。

なぜ「小さく」始めることが大事かというと、ハードルや難易度が高すぎると、何からやっていいかわからなくて動けなくなるからです。

要は小さく始めるとは、難易度(ハードル)を低くするということで、簡単なものから始めていくと、弾みがついてどんどん動けるようになるのです。

たとえば、掃除を思い出してみてください。

みたいな習慣を作ろうとすると、ハードルが高すぎて続きません。

でも

というものだと、気付いたら他のところも掃除してたりします。

つまり小さく始めると、「ついでにこれもやろう」と「ついで行動」の誘発へ繋がるのです。

するとどんどんできることが増えると、気付いたら自分のイメージや自信も上がって、習慣づくり&自信が手に入ります。

ただ注意点があって、簡単なものばかりのルーティーンになると飽きてしまい、逆に続かなくなってきます。

だから2つの軸で考えておくのをオススメします。

一つは週間目標。これは「自分が背伸びして届くレベル」のものを設定します。

自分が背伸びして届くレベルというとわかりづらいですが、要は直感的にできるイメージが湧くかどうか、です。

イメージが湧くかどうかを踏まえて、「どうしてもやりたいこと」を1つ、そして予備として「できたらやりたいこと」を2つ用意しておくのが良いです。

そしてもう一つは日間目標。これは「さすがにこれならできるだろw」と思えるような毎日確実にできる小さな目標を設定します。

どんどん弾みをつけていくためですね。

習慣をデザインする力を身につけるのまとめ

では最後に、この記事のまとめをしておきたいと思います。

今回お伝えしたテーマは

『『習慣をデザインする力』とは|意志の弱い三日坊主を克服する方法』

という話でした。

習慣が続かない原因は、意志の弱いさではなく『自分にとっての当たり前の基準』です。

当たり前の基準とは、自分が生まれて今までの間に積み重ねてきた習慣によって作られたもので、長年積み重ねてきた「当たり前」が障害となり、邪魔をしてくるからです。

だから習慣を変えよう、新しい習慣を取り入れようと思ったら、 これまでの『当たり前の基準を書き換えていく』ことが必要です。

そこで潜在意識を味方にするために押さえるべき4つのルールをご紹介しました。

- 痛みを減らす工夫をして、現実の臨場感 < 理想の臨場感をつくる

- 習慣になるまでは、必ず最小単位の習慣を設定する

- 1つの習慣をつくる時期に、複数の習慣をつくらない

- 習慣になった後の未来は、必ず大きな変化が起こると設定する

そして最後に4つのルールを踏まえて、常に意識したい合言葉をご紹介しました。

その合言葉が

- 自分サイズで

- すぐに

- ひとつだけ

- 小さく

です。

この合言葉を覚えたら、あとは続けるだけで、3週間経つころには、取り組み始めた頃よりも、習慣に使うエネルギーが圧倒的に低くなり、歯磨きと同じく「やらないと気持ち悪い」状態になります。

今回ご紹介したことを意識して実践すると、習慣化しやすくなると思います。

そして一度やると宣言したことは何が何でもやっていき、どんどん続けていくと、潜在意識があなたのことを信頼して、いうことを聞いてくれるようになります。

するとセルフイメージも高まり、どんどん「自分はやればできる人間」だというイメージがついていき、

おったまげたぁ〜!オラ、やればできる子じゃねぇかっ!

って、半年くらい経った頃にはまるで別人のような自分に変わっています。

ぜひご自身の習慣をより良い家庭へ繋がるプラスの一歩に繋げていきましょう。

この記事を「最高の伴侶・パートナー」へと繋がる一歩やキッカケにしてもらえたら嬉しく思います。

最後まで読んでいただき、ありがとうございました!